2017年11月13日

約100年前のカーバイドランプを使ってみた

おはこんばんにちわ。

Daisukeです。 (  ̄´▽` ̄)

前回・前々回とカーバイドランプのお話をしてきました。

今日は実際に点灯してみての使い勝手等のお話です。

前々回にも少し説明しましたが、カーバイドランプはその名の通りカーバイド(炭化カルシウム)を燃料として発生したガスに着火した炎を光源とするランプです。

炎自体が光源となるランプといえば、灯油を燃料とするケロシンランプ、精製したパラフィン油等を燃料とするオイルランプ、アルコールを燃料とするアルコールランプ等が有名ですし、今でもそこここで実用されています。

灯油・オイル・アルコールはどこでも手に入りますし、なんとなく想像ができます。

ではカーバイドって?

昭和の時代までは夜釣りの集魚灯として使われていたこともあり、一般的に小売りで販売されているカーバイドを入手するには、釣具屋さんの死に棚(ホコリをかぶってそうな滅多に客が見ない足元や頭より高い位置にある物置のようになっている棚)にひっそりと存在してたりするそうです。

(  ̄´▽` ̄;) まず間違いなくデッドストック品

ネットでも入手できるようですが、いつ無くなってもおかしくない不人気商品のようです。

日本で入手できるカーバイドは拳大かそれよりもやや小さいくらいの石状で缶に入っています。

本家アメリカ製のカーバイドランプの石を入れるロアタンクは口が小さいので、ハンマー等で細かく砕く必要があります。

コンクリートくらいの硬さはあるので、それなりの準備は必要です。

ちなみにカーバイドは個体の状態で有臭です。

上手く文章で表現できませんが、粗悪な煮干しに硫黄臭を混ぜたような臭いがします。

(  ̄´ー` ̄;) 私は苦手ですが人によっては好きな臭いかも?

石は臭いますが、水と反応させて発生した生ガスは臭いはかなり薄くなりますし、着火してランプとして燃焼させると無臭になります。

反応後の消石灰も無臭です。(化学反応しきれていない部分が残ってると臭います)

さて、いざ石を入れて使ってみます。

ロアタンク目一杯入れる必要はありませんので、砕いたカーバイドの適度な大きさのものを1つ2つ入れれば十分なようです。

上写真のロアタンクの内側に見える膜は皆さんご存知コンドームです。

反応後の消石灰は水分の方が多い状態で反応し終わるとべちょべちょ状態で残るのでクリーニングが大変。

(  ̄´▽` ̄) 小中学校の校庭で使ったライン粉に水をたっぷりふくませたものを想像してください

仮に水分とカーバイドのバランスが良く、綺麗に反応しきったとしてもボソボソの真っ白い粉が残りますので、いずれにしてもゴムを使うことで、残滓をゴムごと捨てられますので、ランプのロアタンクは殆ど汚れることなく使うことができます。

これは私が考えたわけではなく、カーバイドランプを愛好する先達のHPに書いてあった方法をマネさせていただきました。

アッパータンクに水を。ロアタンクに石を入れたら、しっかりとガス漏れしないように締めて、ランプの頭にある水量調整レバーを少しずつ開けます。

1メモリ動かす度にコツコツと小気味良いクリック感。

中では点滴のようにポタポタとゆっくり水滴がロアタンク内に注がれているのでしょう。

(  ̄´Д` ̄) アッパータンクだけの状態で試してダバダバ水が垂れるようなら使い物にならない個体です

私の購入したAutoLiteの場合、開度3分の1くらいがランプとして実用するに丁度いい水量だったようです。

音も臭いも特にしませんが、ちゃんとガスが出ていればレバーを開いた数秒後には着火できますので、ライターの火を下から近づけてアセチレンガスに引火させます。

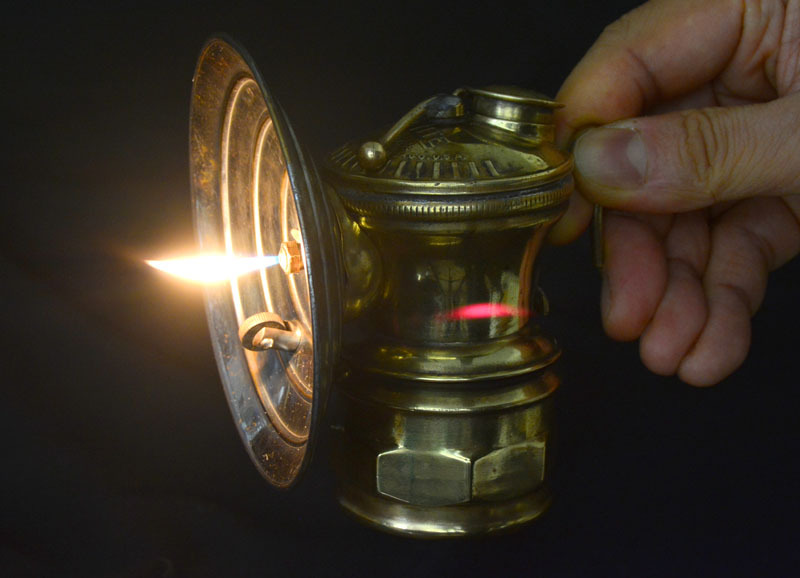

すると音もなくスーッとまっすぐ細く長く伸びるサーベル型の明るい炎が現れます。

音も匂いもありません。(※点火直後は微かにカーバイド臭がある)

炎の色は白と黄色の中間色。

ロウソクやケロシンランプ、オイルランプの炎とは色も明るさも違います。

水量バルブを更に開くと一呼吸遅れて炎は大きく明るくなります。

あまり度が過ぎると内圧が高くなりすぎて火口飛んでしまいそうなので程ほどに。

私の場合キャンプでの使用を想定してますので雨風にも強いとありがたい。

実際に息を吹きかけて試してみると、炎の筋は激しく揺らぐものの、ロウソクなら確実に消えるような勢いで強く吹いても消えませんでした。

(  ̄´▽` ̄) 激しく揺らぐとボボボッと音はする

雨水に対しては実験してませんが、構造上ロアタンクの中に必要以上の水が入らなければ機能を維持できるのは明白ですので、雨にも強そう。

一般的なランプに比べて難点もいくつかあります。

まず一つは消灯に時間が掛かること。

水量調節バルブを閉めてゼロにしても、それまでにカーバイドに注がれていた水と反応しきるまでアセチレンガスは発生し続けますので、徐々に小さくなる炎を眺めながら待つしかありません。

無理やり火口の火を吹き消したとしても、生ガス垂れ流し状態になるわけです。

何度か使ってみた経験上、バルブを閉めきってから完全に火が消えてくれるまで10分くらいかかりました。

もう一つはカーバイドの残量がどれくらい残っているのか分からないこと。

使ってない状態であればロアタンクを開けて目視すれば石がどれくらい残ってるか分かりますが、点灯中は残りどれくらい維持できるかとても分かり辛い。

使用頻度を重ねて慣れてくれば石の具合から燃費も計算できるのかもしれませんが、少なくとも私にはまだ無理です。

最後に、反応カス(消石灰)が残ること。

ケロシンランプ、オイルランプ、アルコールランプ等の使い切れば空になるだけの液体系ランプと異なり、使い切るとカスが残るのも厄介なところ。

まあ、考えようによっては水酸化カルシウムなわけですから炭酸ナトリウム(重曹)があれば石灰法で石鹸が作れるのでゴミとも言い切れませんが。

いっそのこと石灰法石鹸に必要な重曹と同じ効果を与えられる炭酸カリウムを焚き火で出た灰から取る方法もありますから、理論上キャンプ場産石鹸ができなくもないわけです。

(※あくまで理論上の話です。焚き火の灰から石鹸作り有効な炭酸カリウムを取り出すには膨大な量の灰と時間が必要なので現実的ではありません)

カーバイド(炭化カルシウム)と水の反応からして化学ですし、石鹸まで化学反応まで作ったら化学勉強には良くないですか?

(  ̄´▽` ̄) 中学生の化学ですが、ちゃんと覚えてますか?

初フィールド投入は11月入ってからでした。

写真では上手く伝わりにくいのですが、照射範囲は意外に広い。

もちろんリフレクターがあるので構造上、ランプの後ろ側は範囲外となりますが、テーブルの角においておけばテーブルランプとして十分機能してくれます。

色合いや照度等、ロウソクの炎に似ているようでどこか違う。

真横に突き出る炎は小動物の尻尾のようにも見えます。

テーブルの上で扱うにしても裸火ですので、他のアイテムに引火しないように扱いには注意が必要ですが、裸火ゆえにランプの近くは暖かい。

寒い炭鉱内で工夫が暖をとるのにも使われたという海外の資料の記述にも頷けます。

下写真では約30cmで手をかざしてますが、この距離だと熱いくらいです。

とはいえ、長時間使用してもランプボディが持てなくなる程熱くなるわけではないので、ランプを使いながらの携行移動は問題なさそうです。

(  ̄´▽` ̄) ランプボディはほのかに暖かくなる程度

燃費はちょっとまだ計測しきれていないのですが、数時間で消えてしまうことはなく一晩は余裕で持ちますのでキャンプでも実用はできるように思います。

燃料となるカーバイドの供給が限られていたり、使用後の消石灰の処理だとか、定期的なクリーニングが必要だとか、現代も使われているランプに比べて色々とハードルはありますが、独特の雰囲気を持つおもしろいランプですね。

使っている人が非常に少ないのも天邪鬼キャンパーな私にはピッタリ。

個人的には気に入りましたのでカーバイドが手に入る間は私のキャンプシーンで度々使わることになりそうなランプとなりました。

ではまた (  ̄´▽` ̄)ノ

火を灯すと、今まで見てきたランタン等と全然違いますね。

雰囲気もとても良い感じで。

せっかくの出会い物。大切にしてあげて楽しんで下さい。

at 2017年11月13日 21:02

at 2017年11月13日 21:02>粗悪な煮干しに硫黄臭を混ぜたような臭い

いまふわっと消費期限が切れた開封済みの猫用にぼしの袋を

昨年末に棚の奥で発見したときの匂いが蘇りました(ヽ´ω`)

カーバイド、気になって調べたら某密林で取扱いがあるのを知ってぽちっとしそうになりましたが

使い道がないことを冷静に思い出して、踏みとどまりました(笑

待ちに待った点火レビュー、面白い灯火です(*´ω` *)

しかもフィールドですでに使用済みとのことで、なかなかの明るさですね

燃費もぼちぼちみたいだし、課題(燃料の入手性)もありますが

人とは違った味のあるアイテムとして、面白いなぁと思いました

at 2017年11月13日 21:09

at 2017年11月13日 21:09再びのコメントありがとうございます。

肉眼で見る景色のように、なかなか写真や文章だと本当の雰囲気は表現しきれず歯がゆい。

しかし、ケロシンランプとはまた違った趣きは感じていただけたと思います。

今や絶滅危惧種となったカーバイドランプ。

大事に使っていきたいです。

いたちさん>

燃料は確かに某密林でまだお手頃価格で買えるんです。

ランプ本体の方だって運が良ければ日本製(冨士灯器製やコロナ製)の廃版在庫品もまだ辛うじて手に入るかもしれません。

(日本製はいかにも「昭和!」って感じのデザインですが・・・。)

お金に糸目をつけないのであれば某ネットオークションでインド製の新品やすぐに使えるレストア品も手に入りますし。

そういう意味ではまだ絶滅しきってはいない明かりです。

写真では撮影の都合上、火力を抑えてますが、水滴量を増やすと、かなりの光度(すくなくともケロシンランプ以上)を出してくれます。

扱いの点で一癖も二癖もあるアイテムですが、他のキャンパーさんと被ることはまずないですし、もし同じようにカーバイドランプをキャンプで使ってる人がいたのなら、その人も間違いなく愛好家ですから、そこから話題が広がりそうでよすね。

at 2017年11月13日 21:54

at 2017年11月13日 21:54自分には過ぎた物なので我慢。(笑)

at 2017年11月13日 22:38

at 2017年11月13日 22:38光も外観も、まさに「味」。

使う理由はこれに尽きます。

味なくして性能面で見てしまったら色々な面で他のランプに劣りますので。

at 2017年11月14日 17:01

at 2017年11月14日 17:01